Judul Lengkap Tulisan ; Pemerkosaan massal Mei 1998 : Narasi sejarah yang terbelah antara Tionghoa dan non-Tionghoa

JatimEkspress.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Kemarahan publik terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998 seakan tak surut.

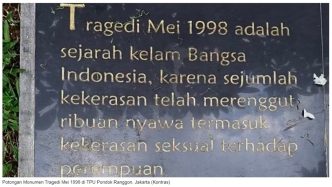

Pemerkosaan massal merupakan tragedi yang tak terpisahkan dari Kerusuhan Mei 1998 di sejumlah kota di Indonesia.

Terbaru, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) memajang sejumlah poster dalam ruang rapat Komisi X DPR sebagai bentuk protes. Beberapa anggota DPR juga mencecar Fadli habis-habisan—sekaligus meminta sang menteri untuk menunda revisi sejarah nasional.

Banyak pihak menganggap pernyataan Fadli merupakan penyangkalan terhadap sejarah dan penghilangan suara korban. Apalagi pemerkosaan Mei 1998 telah tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, serta diakui Presiden BJ Habibie dan Komnas HAM.

Penyangkalan Fadli merupakan fenomena gunung es dari perbedaan pandangan masyarakat terhadap Kerusuhan Mei 1998. Riset saya bersama tim yang terbit pada 2022 menunjukkan perbedaan pandangan ini turut dipengaruhi oleh latar belakang etnis.

Perbedaan tersebut kemudian memengaruhi pemaknaan masyarakat atas peristiwa sejarah, mulai dari eksistensi, penyebab, hingga dampak peristiwa tersebut.

Perbedaan pandangan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa

Riset kami melibatkan lebih dari 200 partisipan dari masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa. Kami mengambil partisipan laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berimbang.

Melalui survei kuantitatif, kami mengukur persetujuan partisipan terkait penyebab kerusuhan melalui beberapa pernyataan. Sementara dalam survei kualitatif, kami mengajukan beberapa pertanyaan terbuka untuk mengetahui persepsi partisipan terkait kerusuhan.

Hasilnya, saya dan tim menemukan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa memiliki persepsi berbeda terkait kerusuhan Mei 1998, terutama terkait penyebab dan motif terjadinya kerusuhan.

Warga etnis Tionghoa—yang kerap diposisikan sebagai kelompok korban—cenderung memaknai penyebab kerusuhan dari hal-hal yang bersifat internal dari pelaku. Di antaranya adalah prasangka pelaku terhadap masyarakat Tionghoa, motif kriminalitas pelaku, serta pengambinghitaman masyarakat Tionghoa oleh pemerintah dan masyarakat atas krisis ekonomi saat itu.

Di sisi lain, masyarakat non-Tionghoa—yang dalam narasi publik kerap dikaitkan sebagai pelaku—memandang Kerusuhan Mei 1998 tidak terkait dengan prasangka terhadap etnis Tionghoa.

Masyarakat non-Tionghoa lebih menganggap kerusuhan terjadi karena faktor eksternal: krisis ekonomi dan ketidakpuasan atas pemerintahan Suharto. Kondisi tersebut diperburuk dengan kemarahan sebagian masyarakat terhadap aparat keamanan yang sering memperlakukan mereka secara tidak adil.

Memicu perbedaan lainnya

Masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa juga berbeda persepsi mengenai jumlah korban Kerusuhan Mei 1998.

Masyarakat Tionghoa meyakini fakta jumlah korban dari kelompok mereka jauh lebih besar dibanding kelompok lain.

Sementara itu, sebagian masyarakat non-Tionghoa mempercayai bahwa korban dari masyarakat Tionghoa memang lebih banyak dari masyarakat non-Tionghoa. Namun, korban dari masyarakat non-Tionghoa tidak kalah banyak.

Kondisi ini mempertegas bagaimana posisi etnis dalam konflik memengaruhi pembentukan makna atas peristiwa sejarah. Identitas sebagai korban atau pelaku secara kolektif turut membentuk narasi dominan di ruang publik.

Beda latar belakang, beda persepsi

Perbedaan persepsi ini mencerminkan bias kognitif bernama attributional error. Bias ini membuat individu atau kelompok cenderung menilai suatu perilaku dengan kacamata identitas, pengalaman, dan kepentingan kelompok yang membentuk mereka.

Masyarakat non-Tionghoa cenderung memaknai tragedi Mei 1998 sebagai akibat dari situasi eksternal, seperti krisis ekonomi atau kekacauan politik. Penekanan mereka ada pada situasi sebagai penyebab tragedi.

Kami menilai pola ini mencerminkan kecenderungan atribusi kelompok—yakni saat kelompok yang diasosiasikan sebagai pelaku lebih mudah mengaitkan peristiwa dengan faktor di luar diri mereka.

Sebaliknya, masyarakat Tionghoa sebagai kelompok yang mengalami kekerasan secara langsung cenderung menunjukkan respons yang lebih emosional terhadap pemerkosaan massal dan kerusuhan. Kami memandang bahwa hal ini selaras dengan kecenderungan kelompok korban untuk mengatribusikan penyebab peristiwa secara internal, termasuk pada niat dan tanggung jawab moral para pelaku.

Pertanyaan sebenarnya

Temuan riset saya dapat menjadi bekal kita untuk memantik pertanyaan krusial: mungkinkah masyarakat Indonesia bisa benar-benar sepaham mengenai peristiwa kelam seperti pemerkosaan massal Mei 1998?

Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana cara negara dan masyarakat mengelola memori bersama. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk merespons beragam pemahaman peristiwa sejarah menjadi sangat vital.

Untuk menyelaraskan pemahaman di publik seputar Kerusuhan Mei 1998, pemerintah semestinya memfasilitasi edukasi sejarah yang inklusif, dan mengakui pengalaman korban-korban. Pemerintah juga perlu membangun dialog antarkelompok, terutama yang kerap dikaitkan sebagai korban dan pelaku.

Pemerintah juga seharusnya mendokumentasikan sejarah Kerusuhan Mei 1998 secara menyeluruh dan berbasis bukti. Jangan sampai negara memilah-milah peristiwa dan melewatkan pengalaman komunitas minoritas yang kerap terpinggirkan dalam narasi besar bangsa. Seluruh dokumentasi pun harus bisa diakses oleh publik.

Selain itu, pemerintah dapat menetapkan hari khusus untuk mengenang korban Kerusuhan Mei 1998 maupun tragedi kemanusiaan lainnya.

Tanpa langkah-langkah ini, akan selalu ada perbedaan persepsi atas Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya, luka bersama akan sulit sembuh dan rekonsiliasi semakin jauh dari harapan.

Kita dapat belajar dari Rwanda yang memiliki catatan gelap Genosida. Pada 1994, etnis mayoritas negara tersebut yaitu Hutu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal pada etnis minoritas Tutsi.

Pemerintah Rwanda mengakui eksistensi sejarah tersebut dengan menetapkan 7 April sebagai peringatan genosida Tutsi. Rwanda juga terus mengupayakan penanganan HIV/AIDS akibat pemerkosaan massal dalam tragedi tersebut dan bekerja sama dengan UNESCO untuk memperkuat edukasi tentang genosida. | JatimEkspress.Com | TheConversation | *** |

semoga ada titik terang